Cos'è, quanto dura e quali sono i sintomi della gastroenterite?

La gastroenterite è una condizione infiammatoria che interessa lo stomaco e l'intestino tenue, caratterizzata da un'insorgenza acuta di sintomi gastrointestinali come diarrea, vomito, dolore addominale e, talvolta, febbre. Rappresenta una delle principali cause di morbilità a livello globale, con un decorso generalmente autolimitante nella maggior parte dei casi. La durata dei sintomi varia in funzione dell'agente eziologico e della risposta individuale, oscillando da pochi giorni fino a oltre una settimana nelle forme più severe o complicate.

Tipologie di gastroenterite

Esistono diverse tipologie di gastroenterite, classificate principalmente in base all'eziologia e al decorso clinico.

La gastroenterite virale è la forma più comune ed è causata da diversi virus, tra cui norovirus, rotavirus, adenovirus enterici e astrovirus. Questa variante si trasmette prevalentemente per via oro-fecale, attraverso il contatto con superfici contaminate, acqua o alimenti infetti. Il periodo di incubazione varia da poche ore a qualche giorno, e l'infezione si risolve generalmente entro pochi giorni senza necessità di trattamento specifico, sebbene sia fondamentale prevenire la disidratazione.

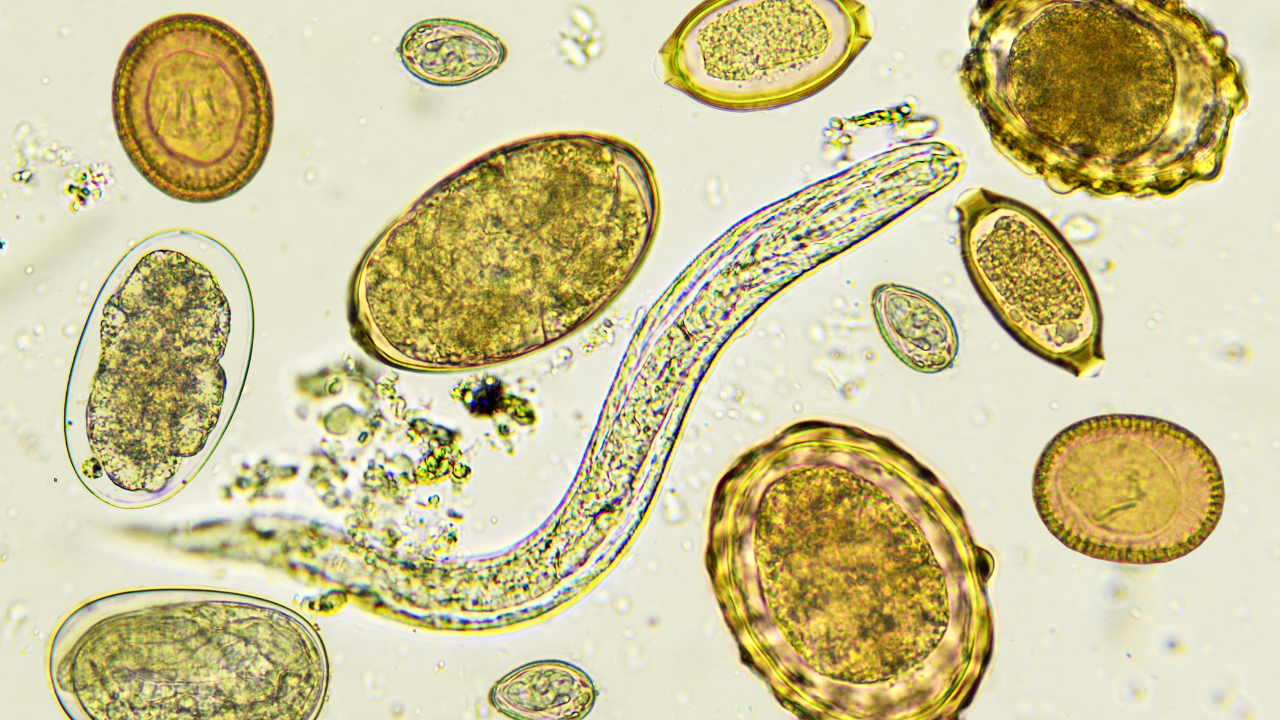

La gastroenterite acuta, invece, si riferisce a un processo infiammatorio a insorgenza rapida e di breve durata, indipendentemente dall'agente eziologico. Oltre alle infezioni virali, la gastroenterite acuta può essere provocata da batteri (come Escherichia coli, Salmonella, Shigella e Campylobacter) o da parassiti (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica). Le infezioni batteriche possono determinare forme più gravi di malattia, talora associate a disidratazione severa o a complicanze sistemiche. La diagnosi differenziale tra le varie cause si basa sull'anamnesi, sulla presentazione clinica e, quando necessario, su esami di laboratorio specifici, come la ricerca di patogeni nelle feci.

Accanto alle forme infettive, si identificano anche gastroenteriti di origine non infettiva. Queste includono la gastroenterite eosinofila, una rara condizione immunomediata caratterizzata da infiltrazione eosinofilica della parete intestinale, e la gastroenterite da farmaci, provocata dall'assunzione di agenti irritanti come anti-infiammatori non steroidei, antibiotici o chemioterapici. Esistono inoltre le gastroenteriti di natura tossica, conseguenti all'ingestione di tossine batteriche preformate, come quelle prodotte da Staphylococcus aureus o Clostridium perfringens, con sintomi a rapida insorgenza.

I sintomi della gastroenterite

La gastroenterite si manifesta con una varietà di sintomi gastrointestinali e sistemici, la cui intensità e durata dipendono dall'agente eziologico, dall'età del paziente e dal suo stato immunitario. I sintomi principali includono diarrea, spesso acquosa e abbondante, che può essere associata a crampi addominali e a una sensazione di gonfiore. Nei casi più severi, la diarrea può contenere tracce di sangue o muco, suggerendo un coinvolgimento infiammatorio più marcato.

Nausea e vomito sono frequentemente presenti, soprattutto nelle forme virali, e contribuiscono significativamente al rischio di disidratazione, particolarmente pericoloso nei bambini, negli anziani e nei soggetti immunocompromessi. La febbre può accompagnare l'infezione, con temperature variabili da modeste a elevate, più comuni nelle infezioni batteriche.

Un altro sintomo rilevante è il malessere generale, spesso associato a astenia (debolezza) e mialgie (dolori muscolari), che riflettono la risposta sistemica all'infezione. In alcuni casi, possono comparire brividi e sudorazione. Nei soggetti disidratati si osservano segni clinici come secchezza delle mucose, tachicardia, ipotensione e, nei casi gravi, alterazione dello stato di coscienza.

La durata dei sintomi varia: nelle gastroenteriti virali generalmente si risolvono in 1-3 giorni, mentre le infezioni batteriche o parassitarie possono prolungarsi anche per più di una settimana senza trattamento adeguato. È fondamentale riconoscere precocemente i segnali di allarme, quali diarrea ematica, vomito incoercibile, febbre alta persistente e segni di disidratazione severa, che richiedono un'immediata valutazione medica.

La presentazione clinica può inoltre differire in base al patogeno coinvolto, rendendo necessario, nei casi complessi, l'esecuzione di esami diagnostici per una corretta identificazione e gestione della patologia.

Gastroenterite come si prende

La gastroenterite si contrae principalmente attraverso la trasmissione oro-fecale o per contaminazione alimentare e ambientale. I meccanismi di infezione variano a seconda dell'agente eziologico, ma condividono modalità comuni quali l'ingestione di acqua o alimenti contaminati, il contatto diretto con persone infette o con superfici contaminate, e, più raramente, la trasmissione per via aerea attraverso particelle virali presenti in goccioline di saliva.

Nel caso della gastroenterite virale, i virus come norovirus, rotavirus, astrovirus e adenovirus enterici si trasmettono facilmente in ambienti affollati, quali scuole, ospedali e case di riposo. Anche una quantità minima di particelle virali può essere sufficiente a causare l'infezione. Il contagio avviene spesso tramite mani contaminate che veicolano il virus alla bocca o mediante l’ingestione di cibi e bevande non igienicamente trattati.

Per quanto riguarda la gastroenterite batterica, l'infezione è solitamente associata al consumo di alimenti contaminati durante la produzione, la preparazione o la conservazione, come carne cruda, latticini non pastorizzati, frutti di mare e uova. Anche la contaminazione crociata tra cibi cotti e crudi rappresenta una fonte significativa di infezione.

La gastroenterite parassitaria si acquisisce prevalentemente attraverso l'ingestione di acqua contaminata da parassiti come Giardia lamblia ed Entamoeba histolytica, particolarmente in aree con scarse condizioni igienico-sanitarie.

I tempi di incubazione della gastroenterite variano in base al patogeno:

nelle infezioni virali, il periodo di incubazione è generalmente breve: per il norovirus si aggira tra le 12 e le 48 ore, mentre per il rotavirus è di circa 1-3 giorni;

nelle infezioni batteriche, i tempi di incubazione possono essere estremamente variabili: ad esempio, la gastroenterite da Staphylococcus aureus può manifestarsi entro 1-7 ore dall'ingestione della tossina preformata, mentre l'infezione da Salmonella richiede in genere 6-72 ore;

parassitosi intestinali, l'incubazione è più lunga, variando da 1 a 2 settimane.

Durante il periodo di incubazione, il soggetto infetto può essere già contagioso, soprattutto nel caso delle infezioni virali. Questo contribuisce alla rapida diffusione della malattia, specialmente nei contesti comunitari. La prevenzione si basa su rigorose misure igieniche, sulla corretta gestione degli alimenti e, ove disponibile, sulla vaccinazione (come nel caso del rotavirus nei bambini).

La gastroenterite nei bambini: a cosa porre attenzione

La gastroenterite nei bambini è una condizione clinica di particolare rilevanza, sia per l'elevata incidenza sia per il rischio di complicanze, soprattutto la disidratazione. I bambini, in particolare quelli di età inferiore ai cinque anni, sono più vulnerabili a causa della fisiologica immaturità del sistema immunitario e della maggiore suscettibilità alla perdita rapida di liquidi corporei. Le cause più comuni di gastroenterite infantile sono di origine virale, con il rotavirus che rappresenta, storicamente, uno degli agenti eziologici principali, seguito da norovirus, adenovirus e astrovirus. In misura minore, batteri e parassiti possono essere responsabili del quadro clinico.

È fondamentale porre attenzione a segni precoci di disidratazione, quali:

secchezza delle mucose (bocca asciutta, pianto senza lacrime);

riduzione della diuresi (pannolini meno bagnati);

irritabilità;

sonnolenza

tachicardia e alterazione dello stato di coscienza;

diarrea abbondante;

febbre alta persistente o sangue nelle feci

Nei neonati e nei lattanti, la situazione può evolvere rapidamente: la perdita di anche una piccola percentuale di peso corporeo attraverso diarrea e vomito può condurre a uno stato di disidratazione grave in tempi molto brevi.

Il trattamento della gastroenterite nei bambini è principalmente di supporto. La reidratazione rappresenta il pilastro della gestione clinica e si basa sull'uso di soluzioni reidratanti orali (SRO) appositamente formulate per ripristinare l'equilibrio idroelettrolitico. L'acqua semplice o le bevande zuccherate non sono raccomandate, poiché possono peggiorare l'alterazione osmotica intestinale. È altresì importante incoraggiare l'alimentazione precoce e continuata: dopo la fase di reidratazione iniziale, si consiglia di riprendere l'alimentazione abituale, evitando restrizioni dietetiche eccessive. L’allattamento al seno deve essere mantenuto.

Gli antibiotici non sono generalmente indicati nelle forme virali di gastroenterite e devono essere riservati a infezioni batteriche confermate o altamente sospette. I farmaci antidiarroici sono controindicati nei bambini piccoli a causa del rischio di effetti collaterali gravi. In alcuni casi selezionati, come nelle infezioni da Giardia lamblia o Entamoeba histolytica, può essere necessario un trattamento antiparassitario specifico.

La prevenzione della gastroenterite nei bambini si basa su pratiche igieniche rigorose, come il lavaggio frequente delle mani, la corretta manipolazione e conservazione degli alimenti e l'uso di acqua potabile sicura. Un ruolo fondamentale è svolto dalla vaccinazione contro il rotavirus, raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e inserita in molti programmi vaccinali nazionali. Il vaccino ha dimostrato di ridurre significativamente l'incidenza e la gravità della gastroenterite da rotavirus nei paesi che lo hanno adottato.

La diagnosi: quando prenotare una visita gastroenterologica

La diagnosi di gastroenterite nella maggior parte dei casi si basa sull'anamnesi clinica e sull'esame obiettivo, soprattutto nei quadri acuti autolimitanti. Tuttavia, vi sono circostanze in cui è necessario approfondire l'inquadramento diagnostico tramite una visita gastroenterologica specialistica. Prenotare una consulenza con il gastroenterologo è indicato quando i sintomi si presentano in modo atipico, sono particolarmente gravi, persistenti o recidivanti, o quando vi è il sospetto di complicanze o di patologie gastrointestinali sottostanti.

Tra i principali motivi per richiedere una visita gastroenterologica vi è la persistenza della diarrea oltre i 7-10 giorni, soprattutto se associata a perdita di peso, astenia marcata o alterazioni dell'appetito. Un altro segnale di allarme è la presenza di sangue o muco nelle feci, che può suggerire una forma infiammatoria più severa o la necessità di escludere altre condizioni come la colite infettiva, la malattia infiammatoria cronica intestinale o neoplasie.

Anche il vomito incoercibile, la febbre elevata persistente e i dolori addominali severi richiedono una valutazione specialistica, poiché potrebbero indicare un'infezione sistemica, un'ostruzione intestinale o una perforazione. Nei bambini, negli anziani e nei soggetti immunocompromessi, la soglia di attenzione deve essere ancora più bassa a causa del maggior rischio di evoluzione complicata.

Durante la visita gastroenterologica, lo specialista raccoglie un'anamnesi dettagliata, focalizzandosi sulla durata e sulle caratteristiche dei sintomi, sui viaggi recenti, sull'assunzione di farmaci, sulla dieta e sull'eventuale esposizione a fonti di contagio. L'esame fisico consente di valutare lo stato di idratazione, la presenza di dolenzia addominale localizzata o segni di complicanze.

In base al sospetto clinico, possono essere prescritti esami ematochimici (emocromo, elettroliti, PCR), esami delle feci (coprocoltura, ricerca di parassiti, test per tossine batteriche) e, in alcuni casi, indagini strumentali come l'ecografia addominale o la colonscopia, specialmente se si sospettano patologie croniche o organiche.

Prenotare una visita gastroenterologica è particolarmente importante nei casi di gastroenterite che insorgono in pazienti con patologie croniche preesistenti, come il diabete mellito, l'insufficienza renale cronica o le malattie infiammatorie intestinali, dove il rischio di complicanze è maggiore e la gestione clinica deve essere attentamente modulata.

Infine, è opportuno considerare una valutazione specialistica anche dopo un episodio acuto risolto solo parzialmente, se persistono sintomi di alterato transito intestinale (diarrea o stipsi alternata), distensione addominale, meteorismo persistente o dolore addominale ricorrente, che potrebbero essere espressione di una sindrome dell'intestino irritabile post-infettiva o di un'alterazione della flora intestinale (disbiosi).

La cura per la gastroenterite

Il trattamento della gastroenterite si basa principalmente su misure di supporto volte a prevenire e correggere la disidratazione, a gestire i sintomi e, in casi selezionati, a eradicare l'agente eziologico. Nella maggior parte delle forme virali e in molte infezioni batteriche lievi, il trattamento è sintomatico e non richiede terapie farmacologiche specifiche.

La reidratazione è l'aspetto centrale della gestione clinica: nei casi lievi o moderati, si utilizza la reidratazione orale mediante soluzioni reidratanti orali (SRO) che contengono un adeguato bilanciamento di glucosio ed elettroliti, favorendo il riassorbimento intestinale di sodio e acqua. L'acqua semplice, le bevande zuccherate o i succhi di frutta non sono raccomandati, poiché possono peggiorare la diarrea osmotica. Nei casi di disidratazione severa, soprattutto nei bambini, negli anziani o nei soggetti con comorbilità, può essere necessario ricorrere alla reidratazione endovenosa.

Dal punto di vista alimentare, si consiglia la ripresa precoce dell’alimentazione. Una dieta leggera e ben tollerata (riso, patate, carni magre, banane) è preferibile all'astensione prolungata dal cibo, che può ritardare il recupero della funzione intestinale. Nei lattanti, è importante mantenere l’allattamento al seno o il latte formulato abituale.

Il trattamento farmacologico è riservato a casi selezionati: gli antibiotici non sono indicati nelle gastroenteriti virali e sono utilizzati solo per specifiche infezioni batteriche documentate o sospettate, come quelle da Shigella, Salmonella invasiva, Campylobacter grave o infezioni in pazienti immunocompromessi. La scelta dell’antibiotico si basa su criteri di sensibilità e sulla gravità del quadro clinico.

I farmaci antidiarroici, come la loperamide, sono generalmente controindicati nei bambini e sconsigliati negli adulti con diarrea infettiva, in quanto possono ritardare l'eliminazione dei patogeni. I probiotici sono talvolta utilizzati come terapia complementare: alcuni ceppi (es. Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii) hanno mostrato benefici nel ridurre la durata della diarrea infettiva in alcune metanalisi.

La gestione sintomatica può includere anche l'uso di antipiretici per il controllo della febbre (preferibilmente paracetamolo) e, nei casi di nausea o vomito severi, antiemetici selezionati con cautela.

Infine, la prevenzione rimane fondamentale ed è basata su misure igieniche rigorose, corretta manipolazione degli alimenti, accesso a fonti di acqua sicura e, nei bambini, vaccinazione contro il rotavirus, che ha dimostrato un'efficace riduzione dell'incidenza e della severità della gastroenterite virale.

FAQ

Quale è la differenza tra gastrite e gastroenterite?

La gastrite è un'infiammazione della mucosa gastrica, limitata allo stomaco, e si manifesta principalmente con dolore epigastrico, nausea e, talvolta, vomito. La gastroenterite, invece, coinvolge sia lo stomaco sia l'intestino tenue, causando diarrea, vomito, crampi addominali e, spesso, febbre. Mentre la gastrite può avere cause infettive, chimiche o autoimmuni, la gastroenterite è più frequentemente di origine infettiva, con decorso generalmente acuto e autolimitante.

La gastroenterite è contagiosa?

Sì, molte forme di gastroenterite, soprattutto quelle di origine virale (come da norovirus o rotavirus), sono altamente contagiose. La trasmissione avviene principalmente per via oro-fecale, attraverso il contatto con persone infette, superfici contaminate o l'ingestione di cibi e acqua infetti. È possibile contrarre l'infezione anche tramite micro-goccioline respiratorie. L'applicazione rigorosa di misure igieniche, come il lavaggio frequente delle mani, è essenziale per limitare la diffusione dell'infezione.

Cosa mangiare dopo una gastroenterite?

Dopo una gastroenterite, è consigliabile riprendere l'alimentazione gradualmente con cibi facilmente digeribili e a basso contenuto di grassi e fibre. Sono indicati riso, patate bollite, carni magre, pesce cotto a vapore, yogurt bianco e banane. È importante evitare temporaneamente alimenti irritanti come latticini non fermentati, fritti, dolci, spezie e bevande gassate. L'introduzione progressiva di alimenti più complessi deve essere modulata in base alla tolleranza individuale e al completo recupero della funzione intestinale.

Prenota ora la tua Visita Gastroenterologica

Cerca la prestazione medica di cui hai bisogno.

AutoreElty

Specializzati in tematiche di salute e benessere, ci impegniamo a fornirvi informazioni precise, aggiornate e facilmente accessibili per aiutarvi a vivere una vita più sana.

Chi siamo?

Elty è composto da un team di esperti in salute pubblica, nutrizionisti, medici e giornalisti scientifici. Uniamo le nostre diverse competenze per portarvi articoli che coprono un'ampia gamma di argomenti, dalla nutrizione alla salute mentale, dalla prevenzione delle malattie agli ultimi ritrovati della medicina.

La nostra missione

La nostra missione è chiarire il complesso mondo della salute e del benessere, rendendolo accessibile a tutti. Crediamo fermamente che un pubblico informato sia un pubblico più sano, e ci impegniamo a mantenervi aggiornati con contenuti affidabili e ben ricercati.

Articoli correlati

Scopri altri articoli per prenderti cura della tua salute...