Calcoli biliari: sintomi, cause, cura e dieta consigliata per prevenirli e scioglierli

I calcoli biliari rappresentano una delle patologie più comuni dell'apparato digerente, interessando una piccola parte ma non trascurabile della popolazione adulta nei paesi occidentali. Questa condizione, caratterizzata dalla formazione di aggregati solidi all'interno della cistifellea o delle vie biliari, può manifestarsi in forma asintomatica per anni o causare episodi dolorosi acuti che richiedono intervento medico immediato.

La comprensione dei meccanismi di formazione, dei fattori di rischio e delle opzioni terapeutiche disponibili è fondamentale per una gestione efficace di questa patologia. L'approccio multidisciplinare, che coinvolge gastroenterologi, chirurghi e nutrizionisti, consente di personalizzare il trattamento in base alle caratteristiche specifiche del paziente e alla gravità della condizione.

La prevenzione attraverso modifiche dello stile di vita e interventi dietetici mirati rappresenta un elemento chiave nella riduzione dell'incidenza e della recidiva dei calcoli biliari, offrendo ai pazienti strumenti concreti per mantenere la salute dell'apparato biliare a lungo termine.

Cosa sono i calcoli biliari

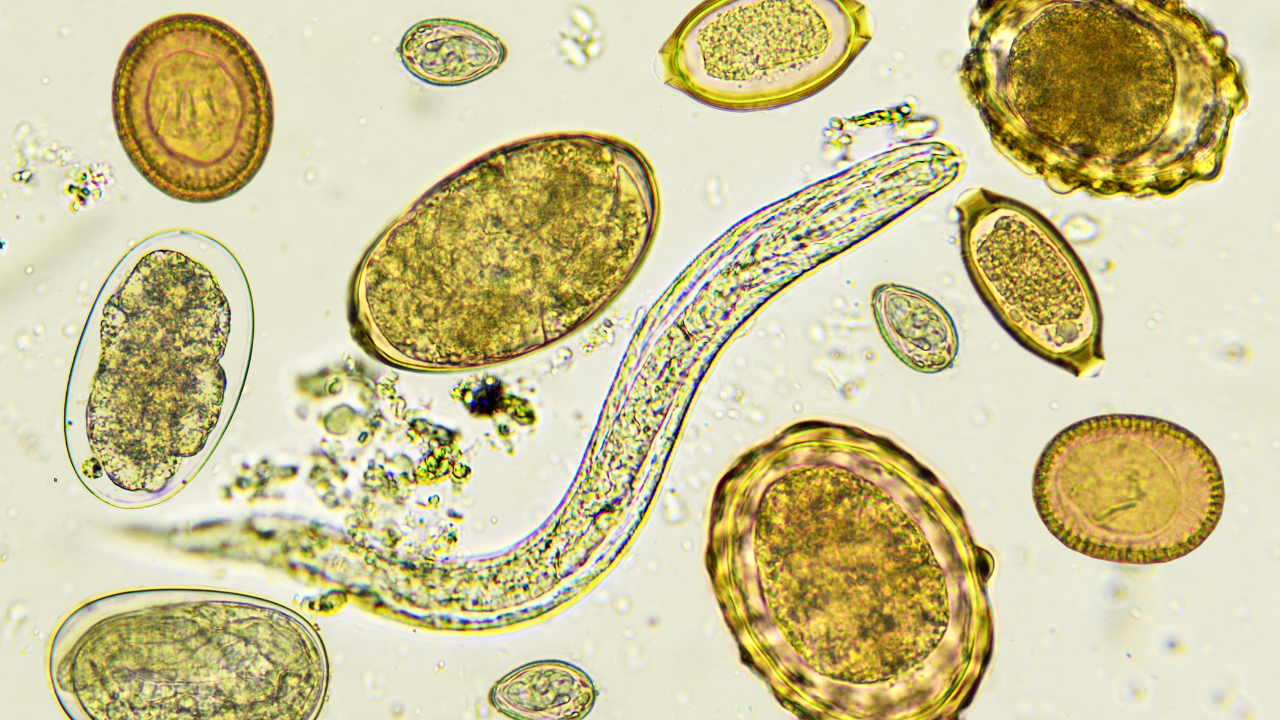

I calcoli biliari sono formazioni solide che si sviluppano all'interno della cistifellea (colecisti) o, meno frequentemente, nei dotti biliari. Questi aggregati si formano quando i componenti della bile precipitano e si cristallizzano, creando strutture di dimensioni variabili che possono andare da granuli microscopici a masse di diversi centimetri di diametro.

La bile, prodotta dal fegato e concentrata nella cistifellea, è una soluzione complessa contenente acqua, sali biliari, colesterolo, fosfolipidi e bilirubina. In condizioni normali, questi componenti rimangono in equilibrio dinamico, permettendo la solubilizzazione del colesterolo e prevenendo la precipitazione dei costituenti biliari.

La formazione dei calcoli biliari può essere classificata in base alla composizione chimica predominante. I calcoli di colesterolo rappresentano la tipologia più comune nei paesi occidentali, costituendo circa l'80% di tutti i calcoli biliari. Questi si formano quando la bile diventa sovrasatura di colesterolo a causa di un aumento della sua sintesi epatica, di una diminuzione della sintesi di acidi biliari o di un'alterazione della motilità della cistifellea.

I calcoli pigmentari, invece, si dividono in due sottotipi principali: i calcoli neri, composti principalmente da bilirubinato di calcio e associati a condizioni di emolisi cronica, e i calcoli bruni, che contengono prevalentemente bilirubinato di calcio e palmitato di calcio, spesso associati a infezioni batteriche delle vie biliari.

La fisiopatologia della formazione dei calcoli biliari è un processo complesso che coinvolge tre fasi principali: la nucleazione, durante la quale si formano i primi cristalli microscopici; la crescita, caratterizzata dall'aggregazione progressiva dei cristalli; e la ritenzione, in cui i calcoli raggiungono dimensioni sufficienti da non poter essere evacuati spontaneamente dalla cistifellea.

Differenze con altre tipologie di calcoli

È importante distinguere i calcoli biliari da altre formazioni calcolose che possono interessare l'organismo umano, in particolare i calcoli renali, con i quali spesso vengono confusi dal punto di vista sintomatologico e diagnostico.

I calcoli renali si formano nelle vie urinarie e sono composti principalmente da ossalato di calcio, fosfato di calcio, acido urico o struvite. La loro formazione è legata a fattori quali la concentrazione urinaria, il pH urinario, la presenza di sostanze promotrici o inibitrici della cristallizzazione e fattori anatomici delle vie urinarie.

Dal punto di vista clinico, i calcoli renali si manifestano tipicamente con dolore di tipo colico che si irradia dalla regione lombare verso l'inguine, accompagnato da nausea, vomito e spesso ematuria. La diagnosi si basa sull'ecografia renale, sulla tomografia computerizzata senza contrasto e sull'analisi delle urine.

I calcoli biliari - noti anche come calcoli alla cistifellea o calcoli alla colecisti - al contrario, quando sintomatici, causano dolore localizzato nella regione epigastrica o nell'ipocondrio destro, spesso irradiato verso la spalla destra, e sono associati a sintomi dispeptici come nausea, vomito e intolleranza agli alimenti grassi. La diagnosi si effettua principalmente attraverso l'ecografia addominale e, in casi selezionati, con colangiografia o colangio-risonanza magnetica.

Un'altra distinzione importante riguarda i calcoli salivari, che si formano nelle ghiandole salivari e nei loro dotti escretori. Questi calcoli, composti principalmente da fosfato di calcio e carbonato di calcio, causano tumefazione e dolore delle ghiandole salivari, particolarmente durante i pasti, e vengono diagnosticati mediante ecografia delle ghiandole salivari o sialografia.

La comprensione di queste differenze è fondamentale per orientare correttamente il percorso diagnostico e terapeutico, evitando ritardi nella diagnosi e trattamenti inappropriati.

I sintomi dei calcoli biliari

I sintomi dei calcoli biliari varia considerevolmente in base alla localizzazione, alle dimensioni e alla presenza di complicanze. È importante sottolineare che la maggior parte dei pazienti con calcoli biliari rimane asintomatica per anni, con una probabilità di sviluppare sintomi di circa il 2-3% all'anno.

La colica biliare rappresenta la manifestazione clinica più caratteristica dei calcoli biliari sintomatici. Si tratta di un dolore intenso, di tipo viscerale, localizzato nella regione epigastrica o nell'ipocondrio destro, che può irradiarsi verso la regione scapolare destra o la spalla destra. Il dolore ha tipicamente un andamento crescente, raggiunge un plateau di intensità massima che può durare da 30 minuti a diverse ore, per poi diminuire gradualmente.

La colica biliare è spesso scatenata dall'ingestione di pasti ricchi di grassi, che stimolano la contrazione della cistifellea attraverso il rilascio di colecistochinina. Durante l'episodio colico, i pazienti presentano frequentemente nausea e vomito, irrequietezza motoria e impossibilità a trovare una posizione antalgica efficace.

I sintomi dispeptici rappresentano un'altra manifestazione comune dei calcoli biliari. I pazienti riferiscono spesso sensazione di pienezza post-prandiale, meteorismo, eruttazioni frequenti e intolleranza specifica per gli alimenti grassi. Questi sintomi, seppur aspecifici, possono precedere di anni la comparsa della colica biliare franca.

La presenza di febbre, brividi e ittero configura la triade di Charcot, indicativa di colangite acuta, una complicanza grave che si verifica quando i calcoli migrano nei dotti biliari causando ostruzione e sovrainfezione batterica. In questi casi, il quadro clinico può evolvere rapidamente verso la sepsi, richiedendo intervento terapeutico urgente.

L'ittero può presentarsi anche in assenza di segni di infezione quando i calcoli causano ostruzione meccanica del dotto biliare comune. L'ittero colestatico è caratterizzato da colorazione giallastra delle sclere e della cute, urine ipercromiche e feci ipocoliche.

La pancreatite acuta rappresenta un'altra possibile complicanza dei calcoli biliari, particolarmente frequente quando piccoli calcoli migrano attraverso il dotto biliare comune e causano ostruzione transitoria dell'ampolla di Vater. Il dolore pancreatico è tipicamente localizzato nella regione epigastrica con irradiazione a cintura verso il dorso, accompagnato da nausea, vomito e aumento degli enzimi pancreatici.

Le cause dei calcoli biliari

La formazione dei calcoli biliari è un processo multifattoriale che coinvolge predisposizione genetica, fattori ambientali, alterazioni metaboliche e modificazioni della composizione e della dinamica biliare. La comprensione dei meccanismi patogenetici è fondamentale per identificare i soggetti a rischio e implementare strategie preventive efficaci.

I fattori di rischio demografici includono l'età, con un'incidenza crescente dopo i 40 anni, e il sesso femminile, con un rapporto femmine/maschi di circa 3:1. Questa predisposizione femminile è legata agli effetti degli estrogeni sul metabolismo del colesterolo e sulla motilità della cistifellea. La gravidanza rappresenta un fattore di rischio particolare, a causa dell'aumento dei livelli di estrogeni e progesterone, che favoriscono la stasi biliare e l'aumento della concentrazione di colesterolo nella bile.

L'obesità costituisce uno dei principali fattori di rischio modificabili per lo sviluppo di calcoli biliari. L'eccesso ponderale determina un aumento della sintesi epatica di colesterolo e una riduzione della sintesi di acidi biliari, creando le condizioni per la sovrasaturazione della bile. Paradossalmente, anche la perdita di peso rapida rappresenta un fattore di rischio, poiché la mobilizzazione accelerata dei depositi adiposi può causare un aumento transitorio della concentrazione di colesterolo nella bile.

I fattori nutrizionali giocano un ruolo cruciale nella patogenesi dei calcoli biliari. Una dieta ricca di grassi saturi e colesterolo può favorire la formazione di calcoli di colesterolo, mentre un'alimentazione povera di fibre e ricca di carboidrati raffinati può alterare la composizione della bile e ridurre la motilità della cistifellea.

Le alterazioni metaboliche, come il diabete mellitus di tipo 2 e la sindrome metabolica, sono associate a un aumentato rischio di sviluppare calcoli biliari. L'insulino-resistenza può influenzare il metabolismo lipidico epatico e la motilità della cistifellea, creando condizioni favorevoli alla formazione di calcoli.

Diagnosi e trattamento

La diagnosi dei calcoli biliari si basa su un approccio multimodale che combina valutazione clinica, esami di laboratorio e tecniche di imaging. L'anamnesi dettagliata deve focalizzarsi sui sintomi caratteristici, sui fattori di rischio e sulla presenza di complicanze.

L'ecografia addominale rappresenta l'esame di prima scelta per la diagnosi di calcoli biliari, con una sensibilità che supera il 95% per i calcoli di diametro superiore a 2 mm. I calcoli appaiono come formazioni iperecogene mobili che proiettano ombra acustica posteriore. L'ecografia permette inoltre di valutare lo spessore della parete della cistifellea, la presenza di liquido pericistico e la dilatazione delle vie biliari.

La tomografia computerizzata ha una sensibilità inferiore all'ecografia per i calcoli di colesterolo, ma risulta utile nella valutazione di complicanze come la colecistite acuta, la perforazione della cistifellea o la presenza di calcoli nei dotti biliari. La colangio-tomografia computerizzata può fornire informazioni dettagliate sull'anatomia delle vie biliari e sulla presenza di ostruzioni.

Gli esami di laboratorio, pur non essendo diagnostici per i calcoli biliari, forniscono informazioni importanti sullo stato funzionale epatico e sulla presenza di complicanze. L'aumento della bilirubina totale e diretta suggerisce ostruzione biliare, mentre l'incremento delle transaminasi può indicare passaggio di calcoli attraverso il dotto biliare comune. L'aumento degli indici di colestasi (fosfatasi alcalina, gamma-GT) supporta la diagnosi di ostruzione biliare.

Il trattamento dei calcoli biliari deve essere personalizzato in base alla presentazione clinica, alle condizioni generali del paziente e alla presenza di complicanze. I pazienti asintomatici con calcoli biliari generalmente non richiedono trattamento, data la bassa probabilità di sviluppare sintomi o complicanze.

La colecistectomia laparoscopica rappresenta il gold standard per il trattamento dei calcoli biliari sintomatici. Questa procedura mini-invasiva offre numerosi vantaggi rispetto alla tecnica open, inclusi tempi di recupero più brevi, minor dolore post-operatorio e migliori risultati estetici. La colecistectomia laparoscopica può essere eseguita in regime di day-surgery in pazienti selezionati.

La visita gastroenterologica rappresenta un momento fondamentale nel percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti con sospetti calcoli biliari. L'approccio specialistico consente una valutazione completa e multidimensionale della patologia, integrando aspetti clinici, diagnostici e terapeutici.

L'anamnesi gastroenterologica deve essere particolarmente dettagliata e focalizzata sui sintomi specifici dell'apparato digerente. Il gastroenterologo deve indagare accuratamente le caratteristiche del dolore addominale, distinguendo tra dolore di tipo colico, dolore sordo continuo e dolore associato a specifici trigger alimentari. È fondamentale caratterizzare la cronologia dei sintomi, identificando pattern ricorrenti e possibili fattori scatenanti.

L'anamnesi alimentare assume particolare rilevanza nella valutazione dei pazienti con calcoli biliari. Il specialista deve valutare le abitudini alimentari, l'apporto di grassi, la frequenza dei pasti e l'eventuale correlazione tra sintomi e assunzione di alimenti specifici. L'identificazione di intolleranze alimentari e la valutazione di precedenti tentativi di modificazione dietetica forniscono informazioni preziose per la pianificazione del trattamento.

La raccolta dell'anamnesi farmacologica deve includere l'uso di farmaci potenzialmente coinvolti nella patogenesi dei calcoli biliari, come contraccettivi orali, terapia ormonale sostitutiva, ipolipemizzanti e farmaci che possono alterare la motilità della cistifellea. Il gastroenterologo deve valutare anche l'uso di integratori alimentari e prodotti erboristici, che talvolta possono influenzare la funzione biliare.

L'anamnesi patologica remota deve focalizzarsi su patologie correlate al rischio di sviluppare calcoli biliari, come diabete mellitus, malattie infiammatorie intestinali, emoglobinopatie e precedenti interventi chirurgici addominali. La valutazione della storia ginecologica nelle donne, inclusi gravidanze, uso di contraccettivi ormonali e terapie ormonali, è essenziale per identificare fattori di rischio specifici.

L'esame obiettivo gastroenterologico deve essere sistematico e completo. L'ispezione dell'addome può rivelare distensione, asimmetrie o segni di ittero. La palpazione deve essere condotta con particolare attenzione alla regione epigastrica e all'ipocondrio destro, valutando la presenza di dolorabilità, masse palpabili o segni di Murphy positivo. Il gastroenterologo deve valutare anche la presenza di epatomegalia, splenomegalia e segni di ipertensione portale.

L'auscultazione addominale permette di identificare alterazioni della motilità intestinale, mentre la percussione può rivelare ottusità in regione epatica suggestiva di epatomegalia. La valutazione di segni specifici, come il segno di Murphy, il segno di Courvoisier e la presenza di massa palpabile in fossa iliaca destra, fornisce informazioni diagnostiche importanti.

La valutazione gastroenterologica deve includere un'attenta anamnesi delle funzioni intestinali, indagando la presenza di diarrea, steatorrea, stipsi o alterazioni dell'alvo che possano suggerire malassorbimento o patologie associate. La presenza di feci ipocoliche e urine ipercromiche deve essere accuratamente valutata, poiché può indicare ostruzione biliare.

Prenota una Visita Gastroenterologica

Cerca la prestazione medica di cui hai bisogno.

AutoreElty

Specializzati in tematiche di salute e benessere, ci impegniamo a fornirvi informazioni precise, aggiornate e facilmente accessibili per aiutarvi a vivere una vita più sana.

Chi siamo?

Elty è composto da un team di esperti in salute pubblica, nutrizionisti, medici e giornalisti scientifici. Uniamo le nostre diverse competenze per portarvi articoli che coprono un'ampia gamma di argomenti, dalla nutrizione alla salute mentale, dalla prevenzione delle malattie agli ultimi ritrovati della medicina.

La nostra missione

La nostra missione è chiarire il complesso mondo della salute e del benessere, rendendolo accessibile a tutti. Crediamo fermamente che un pubblico informato sia un pubblico più sano, e ci impegniamo a mantenervi aggiornati con contenuti affidabili e ben ricercati.

Articoli correlati

Scopri altri articoli per prenderti cura della tua salute...